Иммерсионная микроскопия в исследовании драгоценных камней: преимущества, методология, применение

Профессор Дронова Н.Д.

Доктор технических наук,

Кафедра ювелирного искусства,

Высшая школа народных искусств

Аннотация

Иммерсионная микроскопия представляет собой один из наиболее эффективных методов исследования внутренних особенностей драгоценных камней. Использование оптической среды с высоким показателем преломления позволяет существенно повысить контрастность и детализацию включений, а также идентифицировать синтетическое происхождение или признаки облагораживания. В данной работе рассматриваются теоретические основы метода, его практическая реализация в лабораторных условиях, сравнительный анализ с традиционной микроскопией в воздухе, а также даются рекомендации по применению в экспертной геммологической практике.

Введение

Современная геммология требует высокой точности в определении природы, качества и подлинности драгоценных камней. В условиях, когда синтетические аналоги и методы облагораживания становятся всё более изощрёнными, необходимы тонкие, чувствительные методы визуализации внутренних структур камня. Одним из таких методов является иммерсионная микроскопия — давно известный, но недостаточно широко применяемый в практической геммологии инструмент.

Теоретические основы

Иммерсионная микроскопия основана на принципе оптического согласования между поверхностью исследуемого материала и иммерсионной жидкостью, показатель преломления которой близок к показателю преломления камня. Это позволяет минимизировать отражения на границах и значительно повысить прозрачность при наблюдении через микроскоп. В результате включения, микротрещины и зональные неоднородности становятся более чёткими, что особенно важно при исследовании алмазов, сапфиров, изумрудов и других камней, где воздушная микроскопия даёт ограниченные результаты.

Методика проведения исследования

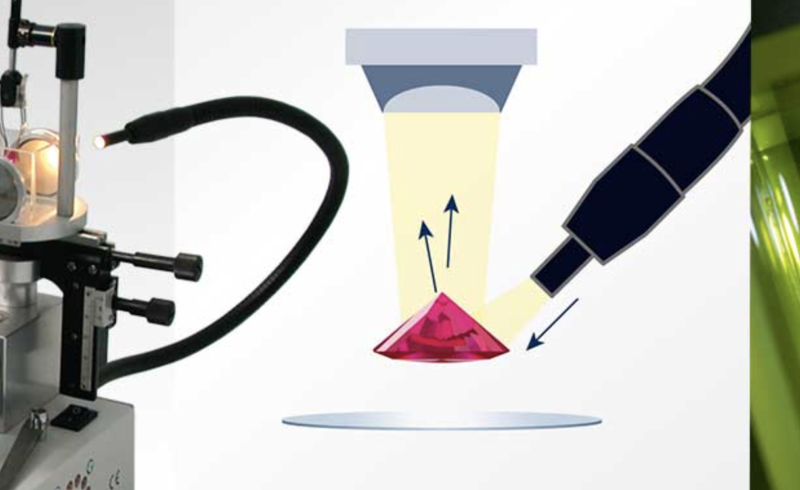

Для работы используется иммерсионная жидкость с подходящим показателем преломления (обычно кедровое масло, монофромнафталин или дийодометан), лабораторный микроскоп с нижней и боковой подсветкой, и стабилизированная подставка для фиксации камня. Камень помещается в чашу с жидкостью, исключающую образование пузырей. Далее осуществляется последовательное наблюдение под разными увеличениями и углами освещения. При необходимости фиксируются изображения для последующего анализа.

Практические примеры

1. Изумруд, Колумбия: обнаружены трещины, заполненные остатками масла — признак облагораживания, незаметный при обычной микроскопии.

2. Сапфир, Шри-Ланка: обнаружены характерные «шёлковые» включения рутиловой природы, подтверждающие природное происхождение.

3. Бриллиант, предполагаемый HPHT-синтетика: выявлены металлические включения кубической формы — характерные маркеры синтетического происхождения.

Преимущества и ограничения

Иммерсионная микроскопия позволяет:

- Повысить точность идентификации включений

- Установить факт облагораживания

- Отличить природные камни от синтетических

Однако метод требует аккуратности, соблюдения условий безопасности при работе с химическими жидкостями и достаточного опыта в интерпретации визуальной информации.

Заключение

Иммерсионная микроскопия — мощный аналитический инструмент, незаменимый в арсенале профессионального геммолога. В условиях современной ювелирной экспертизы она должна рассматриваться не как вспомогательный, а как один из основных методов диагностики. Внедрение этой методики в повседневную практику повысит качество оценки, уровень доверия к экспертным заключениям и обеспечит защиту рынка от подделок.

Литература

- Gübelin, E. J., Koivula, J. I. Photoatlas of Inclusions in Gemstones. Vol. 1–3.

- Webster, R. Gems: Their Sources, Descriptions and Identification.

- Nassau, K. Gemstone Enhancement: History, Science and State of the Art.

- Дронова Н.Д. Методология экспертной оценки в ювелирном искусстве, 2022.